Michele non me ne averne se riporto da un libro a me molto caro e che per molti della mia generazione risulta difficile trovare.

Cominciamo....

L'aeroporto di Ciampino, malgrado continui adattamenti e modifiche, si stava dimostrando sempre più insufficiente di fronte alle esigenze operative delle nuove macchine in esercizio e all'aumento dei traffici che allora privilegiavano Roma come scalo di transito ideale per i collegamenti aerei tra il nord e il sud e tra l'est e l'ovest del mondo.

Ma già prima, dalla sua apertura postbellica come aeroporto civile,le sue capacità ricettive erano apparse limitate; ci voleva tutta l'abilità e la pratica dei "comandantoni" di allora per starci dentro con un certo margine: figurarsi per le prestazioni degli aviogetti che, dopo la breve stagione dei Comet, avevano cominciato a circolare massicciamente anche da noi.

Fin dal 1947 era stata istituita un'apposita commissione per lo studio e la proposta di un nuovo aeroporto internazionale per Roma che, secondo alcuni, poteva essere realizzato in tempo per l'Anno Santo 1950.

A parte quest'ultima inverosimile previsione, la commissione individuò il sito idoneo nella pianura di Fiumicino, tra Fregene e Ostia Lido e, in poco più di un anno, elaborò un piano costruttivo dello scalo che comprendeva due piste parallele per ogni direzione dei venti predominanti: in totale sei piste, analoghe per disegno a quelle previste per il coetaneo aeroporto di Londra Heatrhow.

Tale progetto doveva, dopo essere stato presentato trionfalmente al Salone dell'Aeronautica di Parigi del 1949, subì decisive varianti e rimaneggiamenti, anche per le mutate prestazioni degli aeroplani nun più penalizzati eccessivamente dalla componente del vento al traverso, che protrassero a lungo i tempi della sua approvazione.

Il capo ufficio tecnico di Civilavia (allora dipendente dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica) era il maggiore Giuseppe Amici; un personaggio, a quel che si racconta, assai disinvolto e non privo del senso di grandiosità visto che, per sua iniziativa, anche le capannine in mattoni che alloggiavano gli apparati della radioguida e che si trovavano ai lati della pista e sperdute in mezzo ai prati, vennero decorate con mosaici d'epoca romana rinvenuti, sembra, nella zona.

Inizialmente sotto la sua direzione e poi sotto quella, indubbiamente meno brillante, di un ufficio speciale del Ministero dei Lavori Pubblici, nello spazio di quattordici anni, si successero espropri dei terreni necessari, gare di appalto, inizio sospensione e ripresa dei lavori, finanziamenti a singhiozzo e altre amenità di stile italico che giustificarono la costituzione, nel 1961, di un'altra commissione; ma, stavolta, si trattò di un organo d'inchiesta ministeriale, presieduto dalll'onorevole Aldo Bozzi e insediato per appurare l'esistenza di eventuali malaffari o interessi particolari all'ombra dei lavori per la costruzione del nuovo aeroporto intercontinentale della capitale.

Restiamo in cielo.

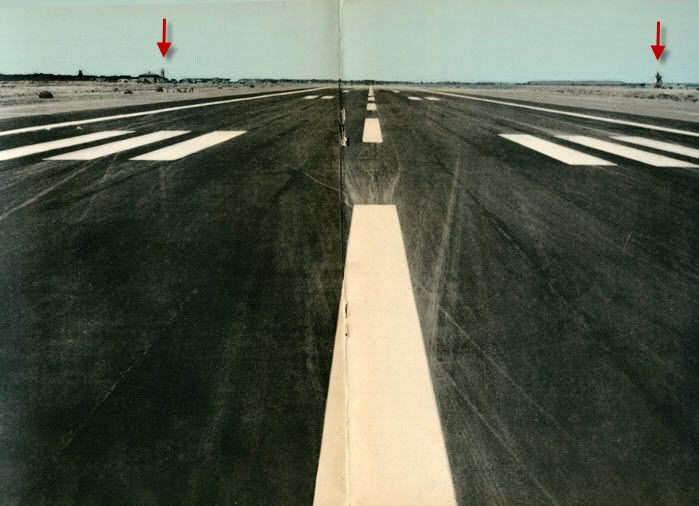

Superato il troppo roseo traguardo dell'Anno Santo senza alcun risultato si era effettivamente cominciato ad operare: e i primi due manufatti a essere costruiti furono le due piste 16 sinistra/34 destra e 07/25; sciaguratamente la posizione a "T", secondo il disegno definitivo, e quindi intersecandosi, col risultato di pesanti limitazioni per l'intera circolazione aeroportuale.

Ma poi anche la MAF, Manutenzione Aerea Fiumicino, indetta nel 1956 per celebrarne solamente l'apertura si svolse sopra un insieme di cantieri di lavoro tutt'altro che ultimati; e trascorse persino il 1960, l'anno delle olimpiadi romane, senza che il nuovo scalo intercontinentale riuscisse a inaugurare le proprie aerostazioni.

L'ora zero per l'aeroporto di Fiumicino, battezzato doverosamente con il nome di Leonardo da Vinci, scoccò poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio 1961.

Con un'ordinanza ultimativa emessa l'11 gennaio precedente, il generale Felice Santini, da poco nominato direttore generale dell'aviazione civile, aveva infatti disposto per quella notte il trasferimento di tutte le attività di linea operanti su Roma, dallo scalo di Ciampino a quello di Fiumicino.

Alle 00.18 di quel "fatidico" giorno prendeva così terra sulla pista principale del nuovo aeroporto della capitale il "Super Constellation" della TWA proveniente da Tunisi con 43 persone a bordo e pilotato dal comandante Rath Pusey; un aereo coi colori biancorossi della stessa compagnia che, sedici anni prima aveva inaugurato la ripresa dei collegamenti di linea in Italia.

Il primo nostro aeroplano ad atterrarci con passeggeri a bordo fu invece un DC 7/C dell'Alitalia che posò le ruote sulla pista 16 alle 06.25.

L'Alitalia, comunque, anche se non per attività commerciali, aveva già iniziato a frequentarlo con aliquote crescenti del proprio personale.

Stava per essere ultimato il grande hangar in cemento armato progettato dall'architetto Nervi ed era da qualche mese operativo il moderno centro addestramento dotato del primo simulatore del DC 8 che utilizzavamo intensamente in quella stagione di "passaggi".

Sempre in tema di servizio addestramento (un risultato fortemente perseguito dal comandante Marcello Mainetti, un rampante di rango che diventerà direttore generale dell'ATI, la compagnia del gruppo costituita nel 1964 per operare sulla rete interna) i nuovi locali ospitavano una grandiosa piscina, una sala per le esercitazioni di emergenza e svariate dipendenze per l'alloggiamento degli addestratori strumentali.

Per lo studio della meteorologia d'alta quota, la conoscenza necessaria per l'ingresso in linea nel jet, era stata allestita un'apposita aula e ingaggiato un illustre esperto della materia: il colonnello Edmoondo Bernacca non ancora consacrato dai fasti televisivi a cui sarà destinato come primo divulgatore pubblico degli "arcani" meterologici.

E noi interessati dalle transizioni sul reattore di lungo raggio, ne ne conoscevamo bene anche le piste per averle martoriate nel corso dei ripetuti "touch-and-go" che erano possibili per la mancanza di altro traffico in circolazione visto che tutti i voli di linea gravitavano ancora su Ciampino.

Si trattava delle primissime missioni di addestramento con velivoli a getto durante i quali non era raro che facessimo scoppiare qualche treno di gomme o che, ingannati dalle rivoluzionarie risposte aerodinamiche e dal balooning che seguiva la fuoriuscita completa dei flap, non si finisse per strusciare a terra con un "ejector".

Disavventure ingrate, ma che, in attesa venissero riparati quei danni, ci consentivano di fare un salto da Chiaraluce, a Tor Bocciana, per un piatto di spaghetti alle vongole o un fritto misto di mare.

Anche a Fiumicino, nel corso del suo trasferimento da Ciampino, l'Alitalia occupò, per le esigenze dei propri uffici operativi, un'intera ala della palazzina aeroportuale costruita a ridosso della torre di controllo.

Al primo piano, dove vennero alloggiati il servizio del coordinamento operativo, quello di assistenza dei flight-dispatcher e, al di là del corridoio, il locale casellario dei naviganti con le bacheche dei turni di volo.

Seguendo la nuova numerazione quella stanza risultava essere la numero tredici, ma da tutti noi, un pò per tradizione e un pò per scaramanzia, continuò a venir chiamata la "stanza uno".

Adalberto Pellegrino "quelli della stanza uno".